Rita Kohl – Meu caminho até a tradução

Tradução em Foco > Rita Kohl – Meu caminho até a tradução

Quando eu era criança, tinha a impressão de que aprender várias línguas era parte da vida, uma dessas coisas que acontecem conforme você cresce, assim como aprendemos a fazer contas, cozinhar, costurar um botão. Era uma sensação meio vaga, que só coloquei em palavras mais tarde, ao ter que responder, de novo e de novo, a inevitável pergunta: porque eu estudava japonês? Então eu explicava, para os outros e para mim mesma, dizendo que venho de uma família na qual se falava muitas línguas. Tive o privilégio de ter cinco avós e seja por interesse, por criação ou por virem de outros países, todos eles falavam pelo menos dois idiomas. Meu avô paterno e minha avó materna eram tradutores e trabalhavam com várias línguas cada um. Ao pensar no caminho que me levou até o japonês, sempre considerei que esse contexto familiar explicava meu interesse por aprender idiomas. Mas – percebi somente agora, ao escrever esse texto – meus pais vieram das mesmas famílias e não foram tomados por nenhum entusiasmo particular por esse estudo. Suponho que o principal motivo seja, portanto, uma boa dose de inclinação pessoal. Quem sabe, é parecido com o que as pessoas que gostam de esportes sentem em relação a experimentar novas modalidades e tentar se aprimorar nelas. Eu não saberia dizer, pois nunca fui uma dessas pessoas.

O fato é que quando tinha uns sete anos eu quis aprender inglês e comecei a ter “aulas” com uma avó. Continuei estudando até sentir que conseguia me virar razoavelmente, na adolescência, quando resolvi passar para a próxima língua, e tentei o francês. Não deu muito certo. Era parecido o suficiente com as duas línguas que eu já sabia para não ter a emoção da novidade, mas não parecido o suficiente para que eu conseguisse de fato falar. Talvez o ar desapontado da minha (outra) avó diante da minha incapacidade de pronunciar voiture também tenha pesado um pouco. No fim, desisti do francês e resolvi que queria estudar alguma língua bem diferente do português, em que cada palavra e cada estrutura fossem uma surpresa. Queria saber se, falando uma língua completamente diferente, você também acabava pensando diferente. Quando fui escolher essa nova língua, os ideogramas eram um elemento que me atraía muito, então oscilei um pouco entre japonês e chinês, mas acabei optando pelo primeiro, que não era tonal e usava menos ideogramas. O contato com mangás e animês e o fato de ter nascido e crescido em São Paulo, com a presença tão grande da comunidade japonesa, sem dúvida também contribuiu para essa decisão, mas o que me movia não era tanto o interesse pelo país ou pela cultura quanto o prazer de conhecer uma língua totalmente nova.

© Alfaguara

Comecei pelo curso de Nihongo do Método Kumon, traçando página após página de kanas e kanjis (nunca mais tive uma letra tão bonita). E o estudo de japonês certamente me trouxe a tal emoção da novidade. A ordem inusitada das palavras dentro da frase, os ideogramas com seus muitos traços e leituras… Lembro do que senti ao ver em uma dessas paginazinhas que a maneira de dizer “chover” era ame ga furimasu – literalmente, “a chuva cai”. Não sei por que, mas isso me marcou. Esse verbo que me parecia tão simples, “chover”, não existia naquela língua? E por outro lado, havia mais de uma maneira de dizer “eu”?! Cada nova informação era uma surpresa e eu me sentia um gênio a cada frase que conseguia ler.

Enquanto isso, fui fazer História na USP, admito que sem saber exatamente por que, e no segundo ano de curso descobri que podia pegar matérias do curso de japonês da Letras como optativas. Achei ótimo: aulas de japonês de graça! Mal sabia eu no que estava me metendo. Descobri rapidamente que aquele não era um curso de língua qualquer – estudávamos conteúdos de morfologia e sintaxe que até hoje eu não sei se entendo muito bem. Mas o surpreendente foi que, apesar da dificuldade das matérias, eu me sentia muito mais à vontade ali. No curso de História eu tinha sempre a impressão de que estava sempre perdendo alguma coisa fundamental, alguma linha de raciocínio compartilhada por colegas e professores e que me escapava. Na Letras, o conteúdo era difícil mas instigante, e o fato de eu já ter entrado sabendo um pouco da língua também me deixou mais confortável. Assim, decidi mudar de área e ir fazer a habilitação em japonês.

Definitivamente não posso dizer que entrei na Letras com o objetivo de me tornar tradutora de literatura. Ficaria muito surpresa se soubesse que, quase duas décadas depois, estaria escrevendo um texto como este para a Fundação Japão, em cuja biblioteca passei tantas horas durante a graduação. A ideia da tradução sempre me atraiu, em parte por influência dos meus avós, mas também porque, para quem gosta de línguas, ela parece um desafio divertido, como o nível mais difícil de um jogo. Mas eu tinha certeza de que jamais conseguiria traduzir literatura, pois pensava que nunca alcançaria o nível necessário de conhecimento da língua. Achava que para traduzir um texto literário seria preciso conseguir ver cada termo dentro de sua rede completa de relações, no espaço e no tempo, na obra daquele autor e de todos os outros. Uma visão completamente idealizada e inalcançável.

Ao mesmo tempo, do alto do meu “vasto” conhecimento da língua, eu tendia a ler as traduções de japonês com que tinha contato de maneira muito crítica. Para quem conhece a língua original é muito fácil apontar quase qualquer palavra ou frase em uma tradução e torcer o nariz: “no original não é exatamente assim”. Afinal, nunca vai ser exatamente assim. Trata-se de outro texto, em outra língua, e não há paralelos perfeitos entre os idiomas, nem mesmo onde parece haver. Se você estiver buscando as diferenças, verá que um pão em japonês não é a mesma coisa que um pão em português, que não é mesma coisa que um pão em alemão. Isso é ainda mais evidente entre duas línguas tão distantes como português e japonês. Não há tempos verbais correspondentes. Não há como transpor todas as nuances da escrita em ideogramas para a escrita em alfabeto. Se você quiser, pode estar eternamente insatisfeito. Além disso, nenhuma tradução poderia estar à altura de tudo o que eu via no original, porque eu olhava as palavras e expressões do japonês com o deslumbramento de quem acabou de aprendê-las. Elas ainda não haviam se tornado parte da paisagem, apenas uma outra maneira de dizer as coisas.

Acredito que essas duas posturas, de achar a tradução inalcançável e ao mesmo tempo insatisfatória, partiam de um mesmo lugar: a expectativa de que existe uma tradução perfeita, correta, na qual não será possível apontar nenhuma falta. Se hoje eu trabalho traduzindo literatura é porque consegui, felizmente, me livrar dessa visão simplista. E demorei um pouco para chegar lá.

© Estação Liberdade

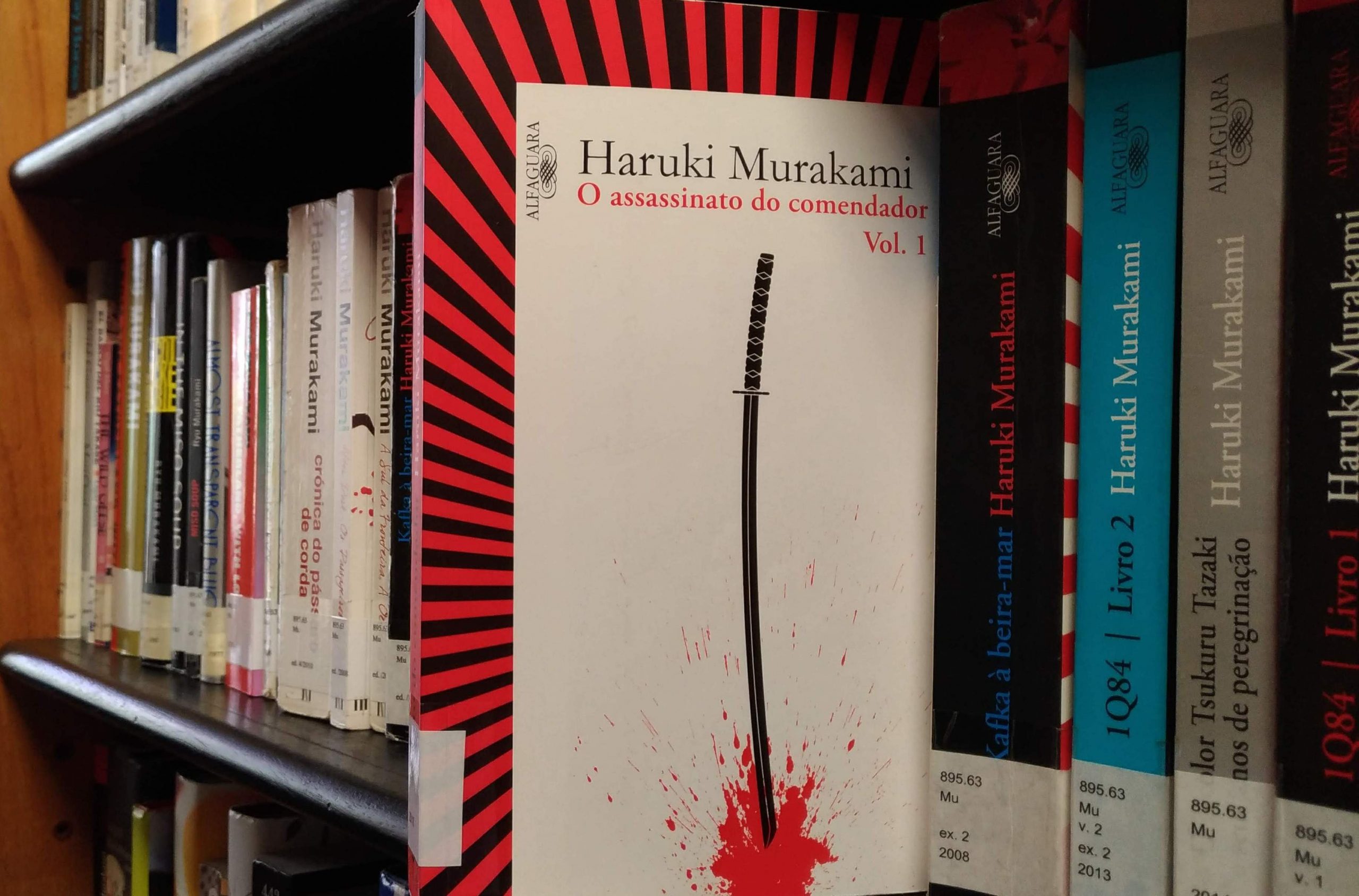

Depois da graduação, fui fazer mestrado no Japão, graças à bolsa de pesquisa e pós-graduação do MEXT. A princípio pretendia pesquisar literatura contemporânea, mais especificamente a recepção da obra de Haruki Murakami em diferentes países, mas meu orientador sugeriu que, ao longo do meu primeiro ano, eu considerasse outros temas. Aconteceu de uma das matérias que fiz neste ano ser sobre teoria da tradução, e eu percebi que muitos dos meus interesses se encontravam ali: não só as questões de língua e literatura em si, mas também a forma como livros viajam, são recriados e recebidos dentro de outras culturas e épocas. Então resolvi focar nessa área e pesquisei a tradução e recepção da obra Musashi, de Eiji Yoshikawa, traduzida pela incrível Leiko Gotoda, uma obra importante para a tradução de literatura japonesa no Brasil e que, a meu ver, abriu caminho para muitas outras.

Durante o mestrado, conforme conhecia mais da teoria, fui compreendendo que a tradução não é uma busca pela solução “correta”, mas uma série de escolhas (conscientes e inconscientes), que por sua vez se baseiam em uma série de normas e posturas (também conscientes e inconscientes). Já que não é possível fazer uma cópia carbono do original, toda tradução vai ter que priorizar alguns elementos em detrimento de outros. E assim vai refletir, inevitavelmente, a visão que cada tradutor, seu tempo e sua cultura têm daquela obra, daquele autor, da cultura de origem do texto e até mesmo da literatura em geral. Tudo isso me ajudou a desmistificar esta atividade, e a possibilidade de eu mesma traduzir alguma coisa foi tomando forma na minha mente. Também trabalhei, durante a pós-graduação, com revisão de traduções literárias do japonês, o que me deixou um pouco mais familiarizada com o processo editorial e começou a me mostrar que nem tudo dependia do tradutor.

Só que eu ainda não tinha conseguido me desfazer por completo da ideia de que, para traduzir, era necessário um domínio sobre-humano do idioma. E, estranhamente, acho que a essa altura eu me sentia menos confiante em relação ao domínio da língua do que nos meus primeiros anos de estudo. Quando comecei, era incentivada pela satisfação a cada vocábulo e frase conquistados, e pelo alívio ao descobrir que as palavras não têm gênero, que os verbos têm muito menos conjugações e que não variam entre diferentes pessoas. Apesar de todas as novidades e das dificuldades da escrita, as coisas pareciam relativamente simples. Mas aos poucos percebi que, para me comunicar de maneira realmente efetiva, essa simplicidade não bastava. Era necessário acrescentar outras coisas – categorias que eu nem sabia que podiam existir, expressões para as quais o meu cérebro não tinha nenhuma gaveta pronta, nenhuma equivalência. Ou seja, cheguei a um estágio em que eu enxergava com muita clareza tudo o que não sabia, e foi minando consideravelmente a minha autoconfiança. Me pergunto se o mesmo acontece com outras pessoas que aprendem o japonês como segunda ou terceira língua.

Outro fator que pesou nesse aspecto é que eu não tinha muitas referências, no Brasil, de tradutores que tivessem aprendido a língua da mesma maneira que eu. A presença da comunidade Nikkei no Brasil nos possibilitou um contato muito rico com a língua e a cultura, mas também fez com que o domínio da língua japonesa ficasse conectado a um perfil de identidade. Essa situação vem mudando nas últimas décadas, mas quando eu era estudante muitas pessoas, inclusive colegas de outras habilitações no curso de Letras, ficavam surpresas ao saber que eu estudava japonês, já que eu não era descendente (uma expectativa que não existia em relação aos estudantes de russo, francês ou alemão). E de fato, a maior parte dos tradutores de que eu tinha notícia e dos colegas de curso com maior fluência eram descendentes. Alguns tinham aprendido a língua em casa e, mesmo quando não era esse o caso, geralmente tinham uma relação com a língua e a cultura diferente da minha. Aos poucos, internalizei essa ideia de que eu jamais poderia alcançar o mesmo nível de proficiência, um sentimento que só fui identificar e tentar superar mais tarde. E não é apenas uma questão interna – desde que comecei a trabalhar nessa área encontrei algumas vezes essa postura por parte de clientes e leitores, que ao ver o meu sobrenome desconfiavam da minha habilidade.

Por tudo isso, quando fui convidada a traduzir literatura pela primeira vez, aceitei com a sensação de quem pula na água fria. Hoje penso que se durante meus anos como estudante eu não tivesse aquela visão irreal da tradução e se a insegurança em relação a língua não me fizesse ter medo de encarar o que eu ainda não sabia, poderia ter experimentado traduzir e aprendido bastante coisa. Por isso me alegra ver que hoje a prática da tradução parece ser mais incentivada nos cursos universitários. Mas, como eu nunca havia me arriscado muito nessa direção, no meu caso desconfio que essa era a única maneira de começar: pulando de uma vez na água.

© Estação Liberdade

Com isso não quero dizer que não seja necessária uma base firme de conhecimento e familiaridade com a língua. Para traduzir sem se perder constantemente no brilho de cada palavra nova, aquele que me ofuscava ao tentar comparar originais e traduções lá na graduação, foi preciso que a língua já tivesse se tornado em certa medida parte de mim, para que eu a visse com mais naturalidade. Hoje, acho engraçado pensar na minha surpresa aprender a expressão “ame ga furu”, pois ela me parece perfeitamente comum. No entanto, não adiantaria esperar saber “tudo”, até porque ninguém tem domínio completo de um idioma. Eu falo português desde que me dou por gente, tive o privilégio de uma formação excelente e muito contato com literatura, e ainda assim sei que há muitas lacunas no meu conhecimento deste idioma. Entre outros motivos, porque a língua é sempre múltipla – o português que eu aprendi e uso não é o mesmo usado em todos os contextos, nem por todas as pessoas do Brasil.

Portanto, hoje acho que o mais importante para traduzir não é conhecer todo o vocabulário ou estruturas mas ter, como dizia meu querido avô tradutor, um bom “desconfiômetro”. Isto é, a sensibilidade para suspeitar quando uma palavra pode ter uma nuance particular, quando uma colocação parece ser referir a algo externo ao texto, quando há outras possibilidades de interpretação para uma frase, etc. Se o seu desconfiômetro está funcionando bem, há maneiras de complementar a compreensão da língua e analisar cada caso, já que o tradutor não está sozinho diante do texto – não é uma prova vestibular. Sempre podemos recorrer aos dicionários, enciclopédias, glossários, internet, colegas e amigos pacientes.

Tudo isso vale não só em relação ao idioma do texto original mas também à língua de chegada, para a qual se traduz. Minha preocupação com a língua japonesa era tamanha que demorei para perceber que a capacidade de manejar bem o português também era importantíssima. Afinal, não adianta entender cada uma das pequenas nuances do original, se eu não for capaz de recriá-las em português de maneira satisfatória. E também neste caso, nem tudo depende de nós, há sempre recursos com os quais podemos contar. Um dos que mais uso é o dicionário de sinônimos. Quando a primeira tradução oferecida pelo meu cérebro ou pelo dicionário não se encaixa direito onde eu preciso colocar aquela palavra, abro o dicionário de sinônimos e pulo de página em página, como quem avalia peças de um quebra cabeça em busca do formato ideal. (Infelizmente, muitas vezes acabo descobrindo que a peça ideal era uma ilusão, e preciso reorganizar o texto para fazer caber uma das opções que a língua me oferece).

Para além de dicionários e afins, contamos com outros aliados indispensáveis: revisores, preparadores e editores. Muitas vezes, quando pensamos na tradução a tendência é ver tudo como uma escolha individual, mas o livro não sai direto das mãos do tradutor para as dos leitores. E a leitura cuidadosa feita por todos esses profissionais é fundamental. Eles não só contribuem para aprimorar o meu texto em português, como já me salvaram de muitas gafes de tradução. Pois, ainda que não exista aquela tal tradução objetivamente perfeita, existem traduções objetivamente erradas, e o meu desconfiômetro sempre pode falhar.

© Alfaguara

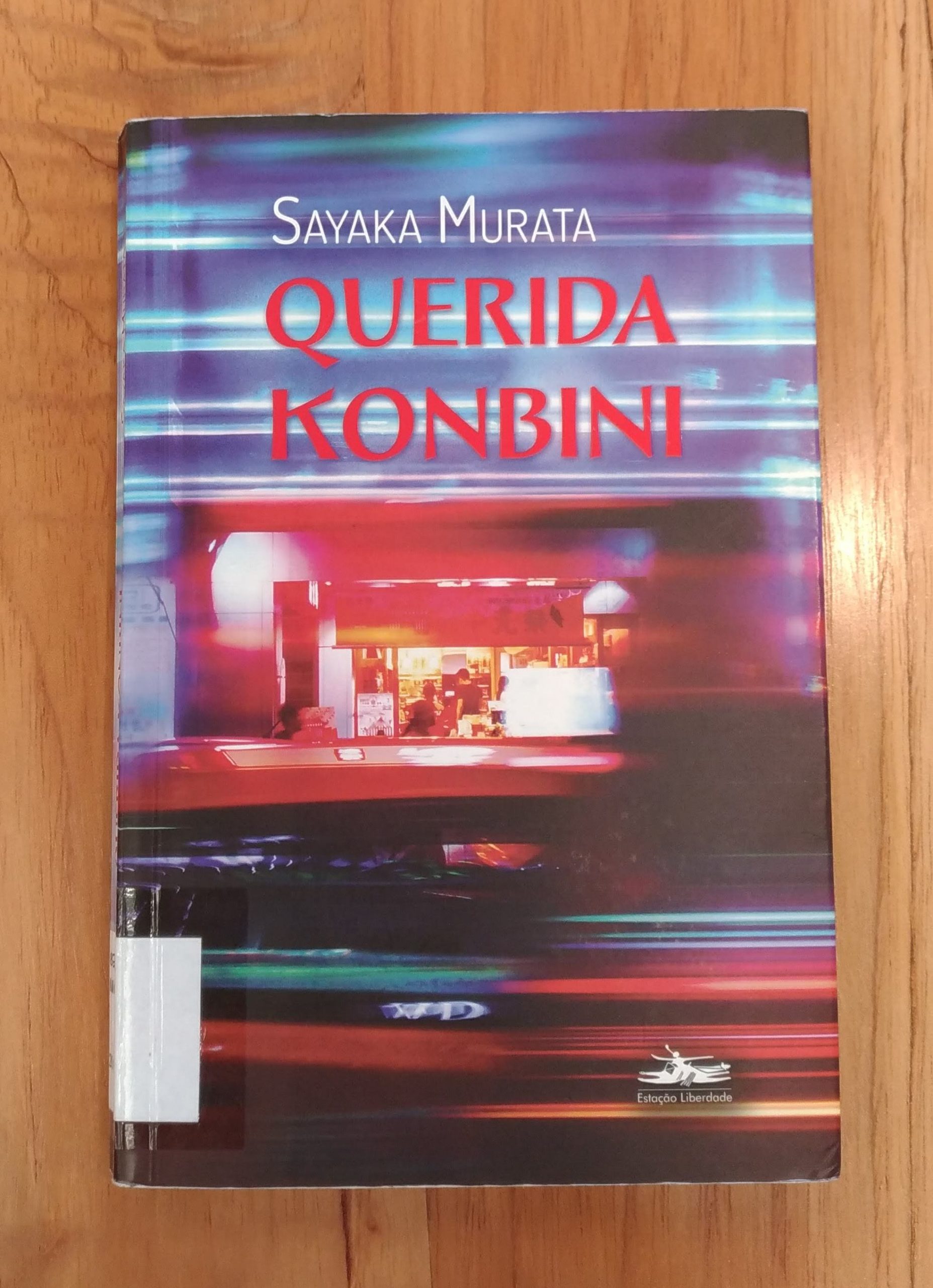

Eu não tinha uma noção clara de tudo isso quando comecei a traduzir, então a empreitada parecia bastante assustadora. Por sorte a tradução de obras longas, com prazo de entrega, não nos permite o luxo de hesitar por muito tempo. A primeira obra de ficção que traduzi era relativamente curta, o conto “Um casamento limpo”, de Sayaka Murata. Mesmo assim, eu logo percebi que se tentasse ter certeza e plena convicção sobre todas as minhas decisões, nunca chegaria ao fim da primeira página, pois a cada escolha estamos descartando outras possibilidades e soluções que também teriam suas vantagens e desvantagens. (Como alguém que sofre terrivelmente para escolher um prato em um cardápio, admito que não sei como sou capaz de tomar decisões assim, dezenas de vezes por dia, sem ficar maluca.) Para mim, aceitar isso foi um grande aprendizado de desapego. Também percebi que não daria para aplicar, de forma totalmente consciente, todas as teorias sobre tradução que eu passara os últimos anos estudando. Nós nos preparamos da melhor maneira possível, nos munindo de conhecimento e ferramentas, mas na prática, acredito que o que nos guia ao traduzir é em parte pesquisa e reflexão mas também uma dose de intuição e de, como disse o tradutor Caetano Galindo em uma entrevista, “porque sim”.

O curioso é que os maiores dilemas e dificuldades não estavam onde eu esperava encontrá-los. Ao pensar sobre a tradução, inclusive durante a minha pesquisa de mestrado, eu tendia a focar em questões como os estrangeirismos romanizados, notas de rodapé, a necessidade de explicar objetos desconhecidos ou aspectos históricos e culturais. Tudo isso é desafiador, claro, e ocupa boa parte das minhas reflexões ao traduzir. Mas são outras dúvidas, muito menos glamorosas, que ocupam muitos dos meus post-its e interrogações nas margens dos livros: saber se um substantivo é singular ou plural, se a porta que bateu foi de uma sala ou de um quarto (já que “heya” pode significar as duas coisas), tentar encaixar em português as milhares de orações que formavam frases de doze linhas no original, confirmar se o sujeito (tantas vezes oculto!) é quem eu penso, achar os tempos verbais mais adequados. Em alguns casos, mesmo recorrendo a todos os meus recursos não encontro uma resposta definitiva, pois a questão imposta pelo português simplesmente não estava colocada para o autor do original. Eu esperava encontrar esse tipo de impasse em relação àquelas questões citadas no começo do parágrafo, mas não sobre coisas tão prosaicas como singular ou plural. Nessas horas, penso em alguém que traduz um texto do português para japonês e, ao se deparar com um “irmão”, precisa determinar se se trata de um irmão mais velho ou mais novo. Pelo menos, sei que não estou sozinha.

Outra coisa que aprendi é que nem sempre os livros que parecem mais difíceis ou que dão mais trabalho ao ler – com referências complexas ou um vocabulário mais rebuscado, por exemplo – são os mais difíceis de traduzir. Há questões que parecem complicadíssimas mas podem ser resolvidas com uma boa consulta ao dicionário ou uma breve nota de rodapé. Enquanto outras coisas, que não só não dificultam a leitura do original como até o deixam mais leve, como o senso de humor ou as marcas de oralidade, podem dar muita dor de cabeça para o tradutor. Serei sempre grata por esse aprendizado ao Nana, gato-narrador do livro Relatos de um gato viajante, de Hiro Arikawa, cujo senso de humor me deu bastante trabalho.

© Alfaguara

Mas o divertido é que apesar de todos esses desafios, dos mais mundanos aos mais existenciais, no fim dá-se um jeito. No começo de um novo projeto, principalmente de um autor novo, tudo parece muito mais difícil. Nesse momento, ainda não sei como recriar satisfatoriamente características do estilo do autor e alguns termos podem parecer simultaneamente cruciais para a narrativa e impenetráveis para os leitores brasileiros. Isto é, ainda não descobri as soluções disponíveis nem me desapeguei do que não será possível transportar sem perdas. Fico aflita por saber que se eu escrever “loja de conveniência” o leitor não vai pensar em uma konbini. Mas ao longo do trabalho tudo vai se assentando. Encontro caminhos, aceito os becos sem saída e – o mais importante – vou percebendo que o livro se sustenta nessa nova versão. Que não é apenas a minha escolha de palavras que vai permitir, ou não, que um leitor que nunca saiu deste continente imagine uma loja de conveniência em Tóquio. Ainda que cada termo isolado não possa ser traduzido à perfeição, o que possibilita que os leitores vivenciem o que é uma konbini é a obra como um todo, a narrativa criada pela autora, com suas imagens, sons, gestos. Desta forma, a cada livro aprendo não só sobre ambas as línguas mas também a confiar que os livros conseguem cruzar as fronteiras, ressurgir em outra língua e continuar vivos, mesmo que eu me aflija vendo o que eles tiveram que deixar para trás para fazer a viagem. Aos poucos, vou aprendendo também a confiar na minha própria capacidade de encontrar soluções para que ele possa trazer aquilo que me parece essencial.

Muito se fala sobre a questão da tradução ser impossível e, ao mesmo tempo, possível. Eu não esperava me ver repetindo esse clichê, mas a verdade é que lido diariamente com essa contradição. E arrisco dizer que é justamente aí que está a diversão. Esses dias, topei com uma anotação feita no canto de um texto, um comentário do professor Ken Inoue feito naquele primeiro curso de estudos de tradução que fiz no mestrado: “Não é justamente por a tradução ser impossível que nós temos vontade de traduzir? Se fosse apenas trocar kuro por black, só substituir uma palavra por outra, não teria graça”. Não lembro o que pensei na época ao ouvir isso, mas hoje acho que ele tinha razão. E parece que no fim o impossível é mesmo possível, porque as pessoas leem os textos e gostam das histórias. Nos últimos tempos, tenho me esforçado para me lembrar dessa parte. Com o nariz enfiado nas dificuldades de cada livro, ou mesmo nas reflexões teóricas sobre a tradução, descobri que é surpreendentemente fácil perder de vista o objetivo primeiro dessa atividade: permitir que pessoas leiam obras que não conseguiriam ler no original. Esse fato tão simples me dá ânimo para o trabalho e também me impede de cair naquele outro clichê, bem pior, de lamentar pelo que se “perde” na tradução. Vale mais pensar no que se ganha: novos textos e leitores, novas pontes e interesses.

Eu comecei a estudar japonês querendo saber se falar outra língua me faria pensar diferente. Desconfio que sim, apesar de não saber dizer exatamente como, pois já é impossível separar o conhecimento da língua da minha forma de pensar. O que posso dizer é que esse aprendizado enriqueceu imensamente a minha vida. Mas sei que nem todo mundo compartilha do entusiasmo por aprender línguas que, por algum motivo, me acompanha desde sempre. Há quem sinta o mesmo por matemática, surfe, odontologia, aquarela… Sei também que dificilmente aprenderei muitos outros idiomas com tanta profundidade, nesta encarnação. Ainda bem que existem diversos caminhos para ter acesso a outras formas de pensar, a outras culturas e experiências de vida – como, por exemplo, ler a literatura de diversos tempos e lugares, traduzida por quem consegue ler o que nós não conseguimos. E me alegra muito poder abrir esse caminho para mais pessoas. Espero que os leitores busquem e encontrem nessas obras não apenas o Japão como Outro, distante, mas cada um dos escritores e personagens como seres humanos, mostrando a riqueza dos modos de existir e sentir.

Rita Kohl

Tradutora de literatura japonesa. Nascida em São Paulo, começou a estudar a língua japonesa no final do ensino médio. É bacharel em Letras-Japonês e Português na FFLCH, USP e mestre em literatura comparada pela Graduate School of Arts and Sciences da Universidade de Tóquio. Atualmente dá aulas de língua japonesa e traduz literatura contemporânea. Traduziu romances de Yoko Ogawa, Haruki Murakami, Hiro Arikawa e Sayaka Murata, contos e ensaios desses e de outros autores e a peça Nós, os outros ilesos do dramaturgo Toshiki Okada. Recebeu o terceiro lugar na categoria tradução do 59º Prêmio Jabuti pela obra Ouça a canção do vento & Pinball 1973.